装丁家と書店員が考える「本を届けること」

どや!

この記事の内容

- 『千年の読書』のカバーデザインが完成。

- 本を届けることを考える。

矢萩多聞 (やはぎ・たもん)さん

画家・装丁家。1980年横浜生まれ。9歳から毎年インド・ネパールを旅し、中学1年で学校を辞め、ペン画を描きはじめる。95年から南インドと日本を半年ごとに往復。2002年から本のデザインにかかわるようになり、これまでに600冊を超える本を手がける。現在は京都で、本とその周辺をゆかいにするべく活動している。著書に『本とはたらく』(河出書房新社)、『美しいってなんだろう?』(世界思想社)、『本の縁側』(春風社)、 共著に『タラブックス』(玄光社)、『本を贈る』(三輪舎)がある。

三砂慶明 (みさご・よしあき)さん

「読書室」主宰。1982年、兵庫県生まれ。大学卒業後、工作社などを経て、カルチュア・コンビニエンス・クラブ入社。梅田 蔦屋書店の立ち上げから参加。ウェブメディア「本がすき。」などに読書エッセイを寄稿。著書に『千年の読書──人生を変える本との出会い』(誠文堂新光社)、編著書に『本屋という仕事』(世界思想社)がある。

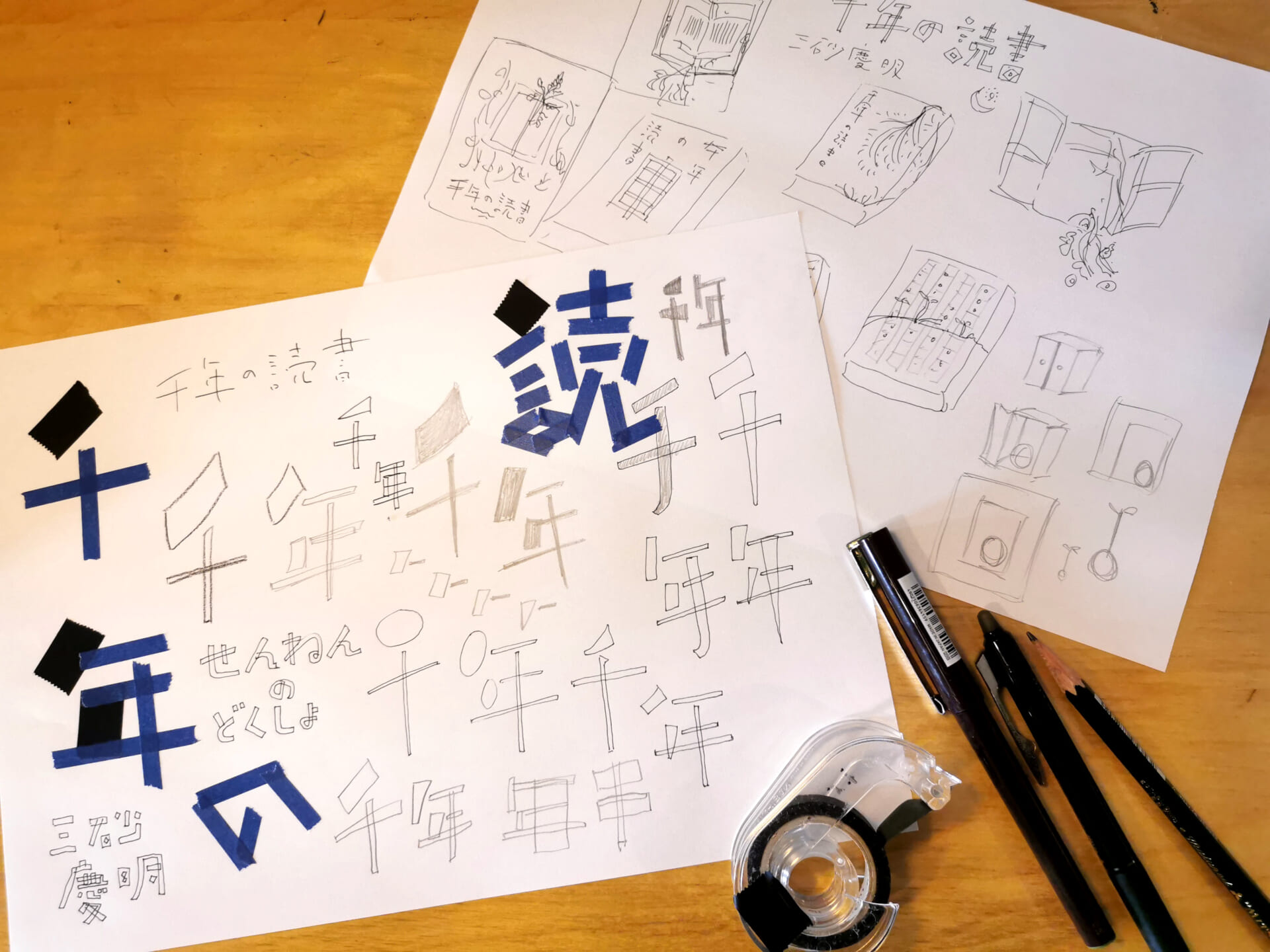

1 .3つのカバーデザインが完成!

三砂さん:soda designのタキ加奈子さんにデザインしてもらった『千年の読書』は私自身の考える最高の装丁でした。ただ、当たり前ですが、本の装丁は一冊につき一種類です。今回、do-ya? 編集部からお声がけいただき、出版社の誠文堂新光社のご好意もあって、著者ならきっと誰もが夢みる、もう一つのデザインに挑戦させてもらうことができました。しかも、『偶然の装丁家』の矢萩多聞さんに。矢萩さんがどんな風にこの本を読み取ってくださるのか。それが楽しみでした。

矢萩さん:手を動かしているときは夢中だったけれど、振り返ってみると「ひらく」というのがこの本から感じたイメージだったんだなぁと思います。ただ、すでに完成された本のカバーをつくるのは、難しいことだらけでしたよ(笑)。

三砂さん:本当にありがとうございます。50案ほどラフ案がありました。どれも違和感がなく、矢萩さんがこんな多様な視点で、『千年の読書』を解釈してくれたんだと嬉しくなりました。

矢萩さん:本の中のどの部分をつかまえてかたちにするか。それがデザインの難しいけど、面白いところです。本ってひとつのことを書いてあるわけではない。三砂さんの本は多岐にわたって、テーマや内容が広がっていました。

三砂さん:作っているうちに、デザインのテーマみたいなものが見えてくるんですか?

矢萩さん:そうそう。点と点がつながっていく、連想ゲームのようなイメージです。最初のラフと最後のラフがまったく異なっていても、見えない糸でつながっている感じがあるんですよね。

三砂さん:今回の連想ゲームでは何か見えましたか?

矢萩さん:動きにしたら「ひらく」、モノでとらえたら「扉」でしょうか。読書は孤独な作業だけど、本をひらくことで、自分の内面の新しい扉がひらかれるし、新しい世界もひらかれる。はた目からは本をじっと読んでいるだけに見えて、読者の内面は激しくうごめいているんですよね。モノとしての静けさとは裏腹に、息吹があって、生命力がある。そんな予感を感じるカバーになるとといいなぁ、と思いました。複数つくったデザインのなかから、読者のみなさんがどの1冊を選んでくれるか楽しみです。

矢萩さんから、カバーデザインへ一言

A:「扉」版

オーソドックスなデザイン。古書の紙片からとったイメージは、本の扉のようでもある。題字の書体は、モリサワの昔の書体A1明朝をベースにした。キリッとしているが、写植特有の墨だまりがあたたかい。三砂さんの折り目正しい真面目な性格と、いいぐあいにどこか間の抜けた人間味から喚起したレイアウト。

B:「植物」版

千年の時を経ると、書物はどうなるのか。ページを開いたら植物が生えているのではないかと妄想して生まれたデザイン。紙とインキに封じ込められたいのちが、ページをひらくとともに芽吹くイメージもある。描き文字は憧れの平野甲賀さんには遠く及ばないけれど、楽しんで描きました。「読書」の文字がおしゃべりな人間みたいで気に入っている。

C:「本の窓」版

本の窓、窓の本。この本に散りばめられた大小の窓を思ってデザインした。「千年の読書」という題字もあえて、ちぐはぐに改行して、アトランダムな文字の中に埋没している。どんな本も、そこに意味を見つけるのは、読者自身である。表1でかたく閉ざされた窓は、表4で開かれる。窓ガラスに映る空と木々の影。世界は本の外側にひろがっている。

本企画に合わせた特装版『千年の読書』ブックフェアを梅田 蔦屋書店で開催中です。矢萩さんのオリジナルデザインのブックカバーは、各デザイン限定百部。詳しい情報は、梅田 蔦屋書店のHPにてご覧ください。

2.『本を届ける』を考える。

三砂さん:私は本をとても美しいプロダクトだと思っています。そして、この先も永遠に残り続ける存在だと思うんです。本は、それ自体が物語をもったひとつの作品です。私にとって魅力的な本は、作者の視点や世界観が現れている本です。そういう作品は、唯一無二なので、本棚に残り続けていくのではと思います。そこで課題になるのは、それを求めている人が、どうすればその本と出会えるか、ですね。読者と本の橋渡しが、どうすればできるのか。それが今の自分の仕事と改めて思っています。

矢萩さん:そうですよね。本自体のフォーマットはある意味完成しているものだけど、本の作り方、届け方はどんどん変わっていくと思います。たくさん作って、ひろく配って、多くの人に本を買ってもらう。そういった従来の方法によらない出版社や書店がすでに生まれていますよね。ちいさなコミュニティや地域に紐づけることから見つかる、あたらしい本の届け方や読み方だってあるでしょう。発行部数や話題性だけでは測れない。この本をどんな人がどこでどう手に取るのか。ひとりひとりの読者を想像しながら、地道にちいさく作っていくしかないと思います。

三砂さん:その本にいつ出会うのか、誰に導かれたのか、きっかけや出会い方の物語も大事ですよね。

矢萩さん:読んだ本について話をしていると、他人との距離がぐっと近づくことがある。読書感想文的なものではなく、ちょっとした一言だったり、暮らしの一コマだったり、さりげないつぶやきでいい。トークイベントや読書会をしているとき、りきむことなく気持ちがすうっと伝わる瞬間があります。本と出会う、というのは、人と出会うことかもしれない。

三砂さん:今回は、soda designのタキ加奈子さんからもぜひと背中を押してもらえたこと、そして誠文堂新光社営業部の皆様のご尽力や印刷所の皆様のお力添えで企画を形にすることができました。関わってくださった皆様、そして矢萩さんに深く感謝するとともに、改めて一冊の本ができるまでに多くの方の力をお借りしているのだなと実感できました。願わくば、『千年の読書』を手に取ったことがない人への新しい扉をひらくきっかけになると嬉しいです。

いっちゃん、新しいやつ

-

創業の地から最先端のうめきたへ。旧自社ビルの1.8倍!ゆとりと遊び心満載の塩野義製薬「グローバル本社」全貌【うめきた新オフィス潜入】

2026.01.23

人間編集舎

どや?

-

「終馬車を逃したシンデレラは…」大阪駅でドラマのワンシーン撮ってみた【BON.井上の妄想劇場】

2025.12.26

人間編集舎

どや!

-

500名規模のエンジニア集団が誕生?Hondaがグラングリーン大阪に構えた4600㎡の“冒険する”開発拠点【うめきた新オフィス潜入】

2025.12.24

人間編集舎

どや?

-

リモートワーク前提の共創空間。グラングリーン大阪に本社を移転した、さくらインターネット「Blooming Camp」とは?【うめきた新オフィス潜入】

2025.11.28

人間編集舎

どや?

![do-ya?[ドーヤ?]](https://media.osakastationcity.com/wp-content/themes/do-ya/assets/images/common/logo01.svg)